中国AI業界の急成長と商業主義の狭間で:Manusの有料化が映し出すテクノロジー産業の現実

おはようございます。深セン在住の吉川です。気づけば、この街に住んでまもなく7年目。おかげさまで、現地のネットワークやサプライチェーンを活かしながら、日本向けに自動販売機やアパレルのOEM・ODMといった案件を数多く手がけてきました。

最近では、AIハードウェア開発のご相談をいただく機会も増え、今年から始めるB2C向けの自社ブランドの立ち上げに加え、日本のスタートアップ向けにAI関連デバイスを作っていくプロジェクトも動き出しています。深センは、AI×ハードウェアの分野では間違いなく世界トップクラスの環境。ようやく、ここに根を張って暮らしてきた意味を強く実感できるようになってきました。

ソフトウェアの領域では、AIエージェントの台頭によって人の手がどんどん減っていく一方で、ハードウェアはまだまだ人の力が不可欠な分野です。だからこそ、ここを深掘りしていく価値があると感じ、日々学び続けています。

…と、今回はハードウェアの話から入りましたが、本題はソフトウェア側の最新動向。以前も取り上げた中国発のAIエージェント「Manus」に、また驚きの動きがありましたので、今週のニュースレターではその続報をお届けします。

中国AI市場を揺るがした衝撃的な発表

2025年3月28日、中国のテクノロジー業界に激震が走りました。わずか1ヶ月前にサービスを開始したばかりのAIスタートアップManusが、突如として有料プランの導入を発表したのです。「人と機械のインタラクションを再定義する」という崇高な理念を掲げて登場したこの企業は、その期待とは裏腹に、マネタイズへの急転換で市場の注目を集めることになりました。

この発表は、中国のSNSやテクノロジーフォーラムで瞬く間に話題となり、賛否両論の激しい議論を巻き起こしました。多くのユーザーからは「サービス開始からわずか1ヶ月で有料化とは早すぎる」「まるで映画が始まったばかりの劇場でポップコーン代を請求するようなものだ」といった批判の声が上がりました。一方で、ベンチャーキャピタル関係者からは「持続可能なビジネスモデルの構築は当然」という支持の意見も聞かれました。

ゲーム課金を彷彿とさせる複雑な料金体系

Manusが導入した有料プランは、その構造の複雑さと透明性の欠如から、早くもユーザーの間で「AI版ガチャ」と揶揄される事態となっています。公式サイトに掲載された料金プランを詳しく見てみると、月額39ドルの「初心者パック」では3900ポイントが付与され、199ドルの「プレミアムパック」では19900ポイントが得られる仕組みです。

このポイントシステムは、実際のサービス利用においてさまざまな問題を引き起こしています。例えば、個人ウェブサイトの作成には600ポイント、株式市場の分析には900ポイントが消費されるため、初心者パックを選択したユーザーは、わずか6回のウェブサイト作成または4回の株式分析でポイントを使い切ってしまう計算になります。さらに、ポイントには有効期限が設定されているため、未使用分が失われるリスクも指摘されています。

急激な商業化の背景にある経営危機

この異例の早さでの有料化決定には、Manusおよびその親会社であるバタフライエフェクトが直面している深刻な財務状況が影響しています。内部関係者によると、ManusのAIモデルを維持・運営するためには1日あたり100万ドル(約1億5000万円)もの莫大なコストがかかっており、これは高級スポーツカーのポルシェを毎日3台廃棄するのに相当する金額です。

この記事は無料で続きを読めます

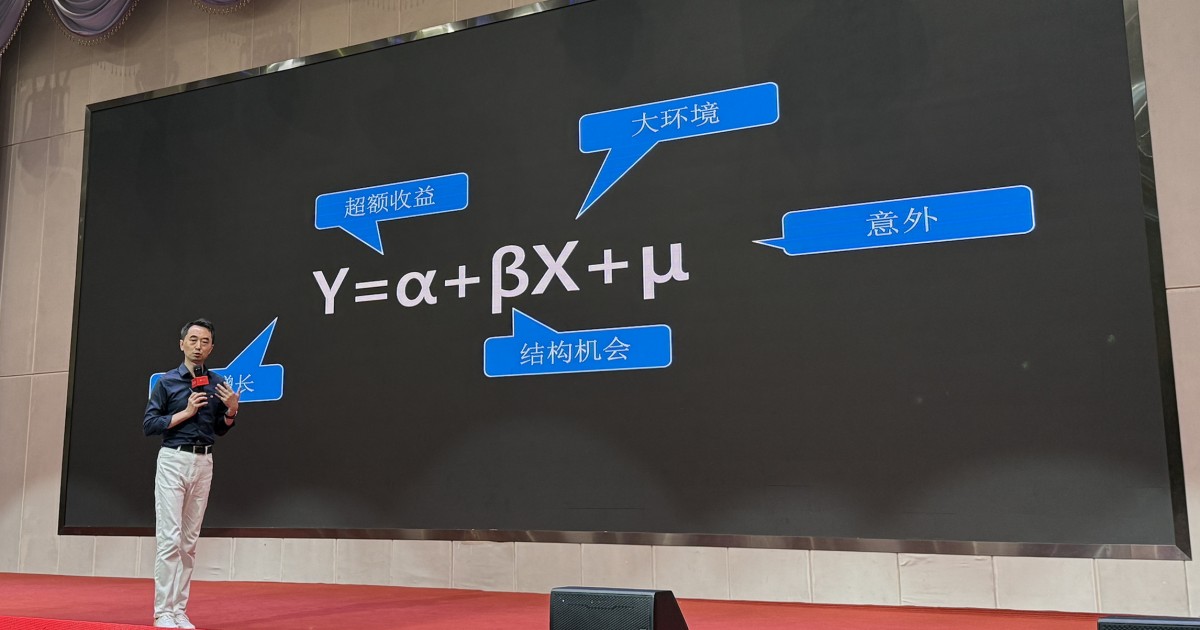

- 資本市場の過熱とバブル懸念

- AIアシスタントサービスの可能性と課題

- 招待制マーケティングの功罪

- 中国AI業界の構造的課題

- 技術革新と商業主義のバランス

- バブル経済への警鐘

- 持続可能なAIエコシステムに向けて

- One More Thing

すでに登録された方はこちら