中国の“自動運転ブーム”に冷水─暴走したスマートドライビングのプロモーションに政府がついにメス

おはようございます。中国・深セン在住の吉川です。

今週はゴールデンウィークの関係で、いつもの月曜ではなく火曜日の朝にニュースレターをお届けしています。皆さん、今年のGWはいかがお過ごしでしたでしょうか?私はというと、旅行には出かけず、もっぱら自宅で“自宅警備員及び情報収集員”としての任務を全うしておりました。スマホ片手に中国のトレンドをひたすら追いかけ、X(旧Twitter)であれこれアウトプットする日々。その中でいくつか反響の大きかった投稿もあり、自宅でゆっくり過ごされた方も意外と多かったのではと感じています。

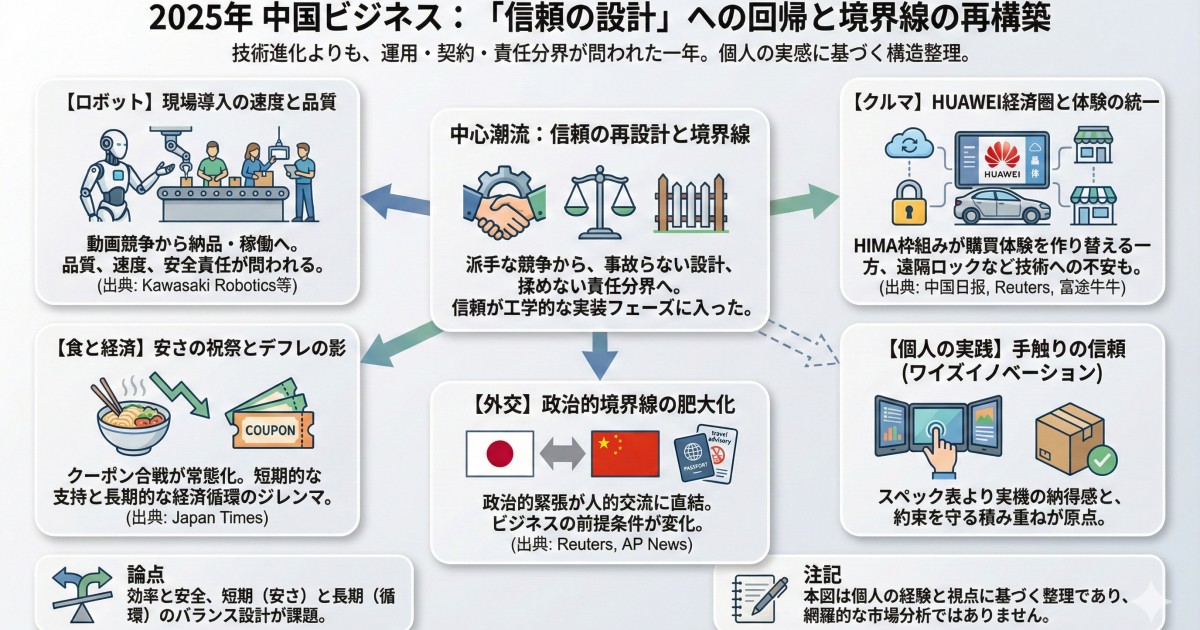

さて、今回のテーマは、日本でもたびたび話題に上る「中国の自動運転」についてです。ここ数年、中国の自動車業界では「スマートドライビング」と呼ばれる運転支援技術が急速に普及し、メーカー各社がこぞって新機能を搭載する競争を繰り広げてきました。まるで「完全自動運転」がすぐそこにあるかのような雰囲気も漂っていましたが、実は先月、その流れに大きな変化が訪れました。

規制の引き金─工信部による異例の大規模会議

2025年4月16日、中国工業情報化部(工信部)の装備工業一司は、「スマートコネクテッドカー(智能網聯汽車)」の製品認可およびOTA(Over-the-Air)アップデートの管理を主題とした推進会議を北京で開催しました。この会議にはHuaweiをはじめとする主要な自動車および部品メーカー19社が参加し、12社が現状報告を行ったと伝えられています。

会議後、SNSでは会議内容を撮影したとされるWeChatのチャット画面が流出し、大きな話題を呼びました。そこには以下のような方針が含まれていたとされます。

-

スマートドライビングに関する誇張広告の禁止

-

実際の機能と限界を明確にする表示義務の徹底

-

OTAアップデートの回数と方法に関する規制強化

このような動きは、かつての「新エネルギー車推進」のように業界全体を後押ししてきた政府が、今回はむしろ“制御役”として登場したことを意味しています。背景には、繰り返される事故や消費者の誤解、そして業界全体の信頼性に対する深刻な懸念があると考えられます。

2025年4月、工業和信息化部(日本の経済産業省に相当)が、車載の自動運転機能に関する表現について、「誤解を招く表現を禁止」と公式通告。

背景には、昨今中国国内で増加している“スマート運転”中の事故が関係しています。

続き↓

この記事は無料で続きを読めます

- 表現の“グレーゾーン”─L2.9は自動運転ではない

- OTAアップデートの“実地テスト化”とそのリスク

- 事故時の責任構造─「誰が悪いのか」が曖昧な現実

- 技術競争は激化─「スマート化」への投資加速

- 深センの販売現場で見た「変化の実感」

- 規制は「壁」ではなく「土台」──真の自動運転社会へ

- おわりに

すでに登録された方はこちら